骨粗鬆症とは

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)は、骨の量(骨密度)が減少し、骨の強度が低下して、骨折しやすくなる病気です。特に高齢の方や女性に多く見られ、日本では約1,300万人が罹患していると推計されています。

骨粗鬆症が進行すると、ちょっとした転倒や体のひねり、あるいはくしゃみをしただけでも骨折してしまい、寝たきりのリスクが高まります。また、骨粗鬆症は進行しても自覚症状が乏しいため、知らないうちに骨折する「いつのまにか骨折」を引き起こしていることもあります。

健康寿命を延ばすためには、骨の健康を保ち、骨粗鬆症を予防・治療することがとても大切です。

このような方はご相談ください

- 背中や腰が丸くなってきた、背が縮んできたと感じる方

- 以前より身長が2cm以上低くなったという方

- ちょっとした転倒や、くしゃみをしただけで骨折したという経験がある方

- 閉経後の女性の方

- ご家族に骨粗鬆症の方や大腿骨頚部骨折・腰椎圧迫骨折を経験した方がいる

- 運動不足が続いている方

- 極端なダイエット経験がある方

- 喫煙習慣のある方

- 過度な飲酒をされる方

- カルシウムやビタミンDが不足しがちな食生活の方

- 慢性腎不全のある方、透析をされている方

- 糖尿病やリウマチなどの慢性疾患をお持ちの方

- ステロイド薬を長期間服用している方

- 健診で骨密度が低いことを指摘された方

- など

骨粗鬆症の原因

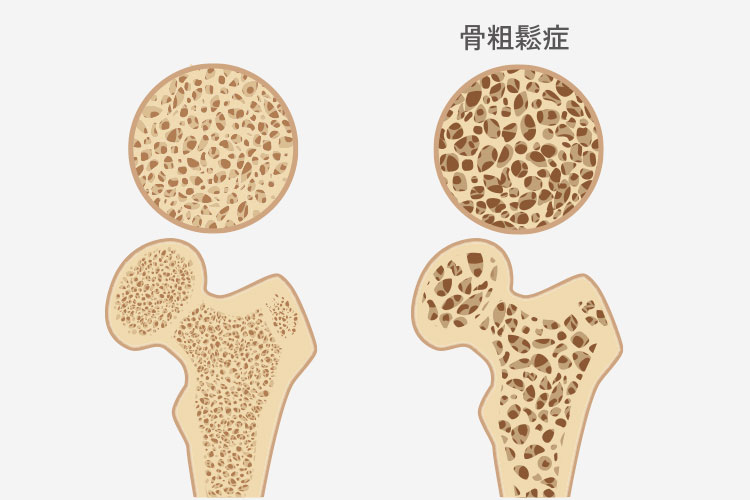

骨は、日々作られる「骨形成」と、古い骨を壊す「骨吸収」というサイクルで保たれています。この骨の新陳代謝のバランスが崩れ、骨吸収が骨形成を上回ると、骨量が減り、骨粗鬆症が進行します。

加齢やホルモンの変化、栄養不足、運動不足、生活習慣などが複雑に関係し、徐々に骨密度が低下していきます。

女性ホルモンの低下

特に閉経後の女性では、女性ホルモン(エストロゲン)が急激に減少します。

エストロゲンは骨の新陳代謝を整える働きがあり、その分泌が減ることで骨吸収が促進され、骨密度が急激に低下します。

加齢

加齢に伴って骨を作る能力が衰えるため、骨形成と骨吸収のバランスが崩れ、次第に骨量(骨密度)は減少していきます。

一般的に骨量は20歳前後がピークで、そこから40歳頃まではほぼ一定に推移しますが、40歳中盤以降から低下していくとされています。特に女性は閉経に伴って、50歳代で急激な低下がみられます。

生活習慣

カルシウムやビタミンD不足、運動不足、喫煙、過度の飲酒、行き過ぎたダイエットなどは、骨の健康を損なう要因となります。日常生活の中の積み重ねが、骨の健康に大きく影響します。

骨粗鬆症の検査

骨粗鬆症は、痛みなどの自覚症状がないまま進行することが多いため、定期的な検査がとても重要です。40歳を過ぎた方(特に女性の方)は、積極的に検査しておくことをおすすめします。

- DEXA法(デキサ法)

- 骨密度を測定する最も信頼性の高い方法で、主に腰椎や大腿骨を対象に、少ない被ばく量で高精度のデータが得られます。

- レントゲン検査

- 背骨や骨盤などをX線撮影し、すでに背骨や股関節などに圧迫骨折や変形がないかを確認します。

骨の形状変化を視覚的にとらえることができます。 - 血液・尿検査

- カルシウム、ビタミンD、骨代謝マーカーなどの値を調べることで、骨の代謝状態や他の病気との関連をチェックします。

隠れた異常を見つける手がかりになります。

骨粗鬆症の主な治療法

- 食事療法

- カルシウム、ビタミンD、ビタミンK、タンパク質など、骨の形成に必要な栄養素をしっかりと摂ることが基本です。

バランスのよい食事を心がけることが重要です。 - 運動療法

- 骨に適度な負荷をかける運動(ウォーキングやスクワットなど)を継続することで、骨の強化を促し、骨密度の低下を防ぎます。

- 薬物療法

- 骨の破壊を抑える薬や骨の形成を促す薬を使用します。

患者さまの年齢や骨密度、骨折リスクに応じて選択します。

ロコモ

(ロコモティブシンドローム)について

ロコモティブシンドローム(略してロコモ)とは、運動器の障害により「立つ・歩く・階段をのぼる」といった移動機能が低下し、将来的に要介護や寝たきりになるリスクが高い状態を指します。

骨粗鬆症、変形性関節症、脊椎疾患、筋力低下などが関係することで、自立した生活が難しくなってしまうことがあります。ロコモを放置すると、転倒・骨折から寝たきりへとつながるおそれがあるため、早めの予防と対策が非常に重要です。

ロコモをセルフチェックしてみましょう

ロコモは自覚しづらく、知らないうちに進行していることがあります。

以下の項目に心当たりがある方は、一度ご相談ください。

- 片足立ちで靴下が履けない

- 家の中でつまずいたり滑ったりする

- 階段を上るのに手すりが必要になった

- 椅子から立ち上がるのに手を使う

- 15分程度続けて歩けない

- 横断歩道を青信号の間に渡りきれない

- 2kg程度の買い物袋を持ち帰るのがつらい

- 家の中での掃除や布団の上げ下ろしが難しい

- など

当院で行うロコモの予防トレーニング

ロコモを予防するためには、早い段階での介入が重要です。

当院では、ロコモを予防するためのトレーニング(ロコトレ)を行っています。

実施に当たっては、患者さまの年齢や体力、既往歴に応じて、無理のない運動プログラムを提案し、専門スタッフがサポートしながら行います。

トレーニング内容には、スクワットやかかと上げ、片足立ち、歩行訓練、ストレッチなどが含まれ、筋力の維持やバランス機能の強化を図ります。

継続的な運動は、転倒リスクの低下や日常生活動作の向上につながり、将来的な要介護のリスクを減らします。

当院では、医学的根拠に基づいた「続けられる運動」を重視し、皆さまの「自分の足で歩き続けられる生活」を全力でサポートいたします。